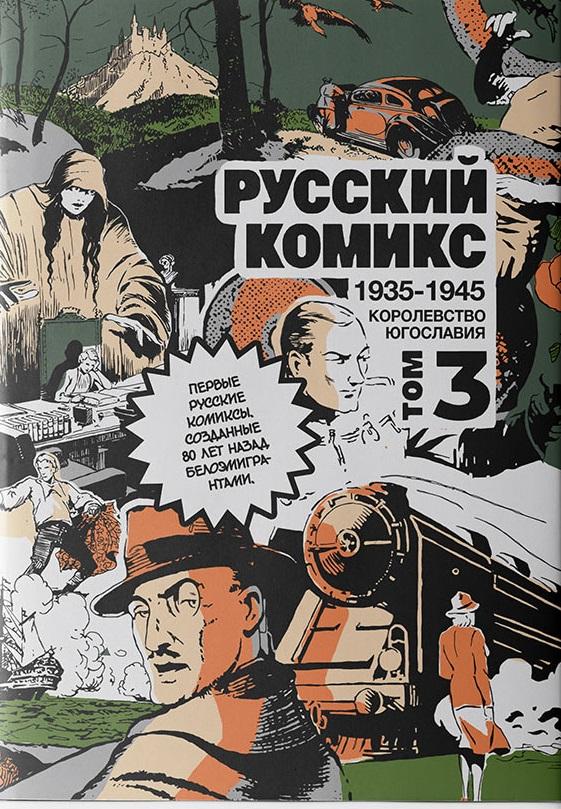

Мнение: Русский комикс 1935-1945 Королевство Югославия. Третий том

Продолжается один из самых монументальных проектов в отечественном книгоиздании в целом и в его комикс-сегменте в частности - публикация сборников комиксов русских художников-эмигрантов, создававших свои произведения в тридцатые-сороковые годы в Югославии. После слова «продолжается» автоматически захотелось добавить фразу «несмотря ни на что», потому что и время сейчас сложное, и в судьбах героев этих сборников, скажем так, присутствуют неоднозначные моменты, которые могут в наше время вызвать разные реакции. Биографические данные некоторых комиксистов, например, содержат информацию о сотрудничестве с немецким оккупационным режимом в годы Второй Мировой Войны; с одной стороны, тема эта болезненная и вызывает у широких масс отторжение, с другой стороны, у нас сейчас превозносят Ильина и Краснова, и ничего. С какой стороны смотреть. На историю русского комикса королевства Югославия мы будем смотреть с точки зрения издательства «Чёрная сотня», идейной организации с чётко сформированными политическими, патриотическими взглядами… и на этом хватит о политике и подобных вещах, обзор комикса не должен включать дискуссии на данные темы. Лучше перенесёмся (наполняясь в очередной раз мыслями о том, что «У нас могла бы быть великая эпоха!», в данном случае это сослагательное наклонение вполне имеет право на присутствие) в Югославию, застав момент, когда работы русских комиксистов не просто развлекают читателей на страницах местных журналов и газет, а превращаются в массовый культурный феномен, о котором кричат афиши, как будто это громкие голливудские блокбастеры.

Третий том серии включает работы трёх комиксистов: Константина Кузнецова, Алексея Ранхнера и Сергея Соловьёва. Первая половина книги посвящена комиксам, созданным на основе классических произведений литературы, вторая – полностью авторским проектам. Забегу вперёд, обгоняя Вальтера Скотта, Дюма и Шекспира, и скажу, что вот эти авторские работы с точки зрения любителя ретро комиксов, выглядят гораздо интереснее. Но давайте по порядку. Сергей Васильевич Соловьёв выдаёт рыцарское комбо, совмещая в двух историях приключения Робина Гуда и рыцаря Айвенго. И тут возможен лёгкий диссонанс как раз из-за содержания и его посыла. У Соловьёва из Робина получился пламенный революционер, горящий идеей свергнуть власть царя-узурпатора на фоне вражды англосаксов и норманнов. Да, исторические перипетии того периода позволяли подобные интерпретации героического образа, но, мне кажется, именно идейное несогласие с подобными Робинами и привело к тому, что Соловьёв с единомышленниками покинули Родину и оказалась на прекрасно принявшей их чужбине. Айвенго, кстати, не столь прямолинеен, это именно рыцарский архетип развлекательного романа, закованный в латы (почти что Железный Человек эпохи феодализма), одержимый вопросами чести и восстановления справедливости путем освобождения из заточения «хорошего» короля Ричарда Львиное Сердце. Основные элементы сюжета Скотта Соловьёв переносит в комикс, уплотняет их, и делает упор на зрелищных эпизодах, таких, как обязательные в рамках рыцарского романа поединки на конях, турниры лучников, дуэли мечников и осада замка.

Также в 1939-м году Соловьёв представил свою версию трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». При этом поэтический текст английского барда заменён на прозаические авторские объяснения внутри большинства кадров. Вообще «внутрикадровое» присутствие рассказчика - характерная черта комиксов тех лет, тогда обилие текста никого не пугало, как и длинные реплики персонажей. Рисунок у Сергея Васильевича ближе к канонам книжной иллюстрации, чем у его коллег, благородные лики героев перекликаются с образами киноафиш. Главные герои не столь юны, как у Шекспира, возможно, Соловьёв смотрел голливудскую экранизацию 1936-го года, где Ромео и Джульетту сыграли актеры, которым обоим было уже за тридцать. Но аристократическая стать идеальных профилей, конечно, в этой версии трагедии визуально доминирует.

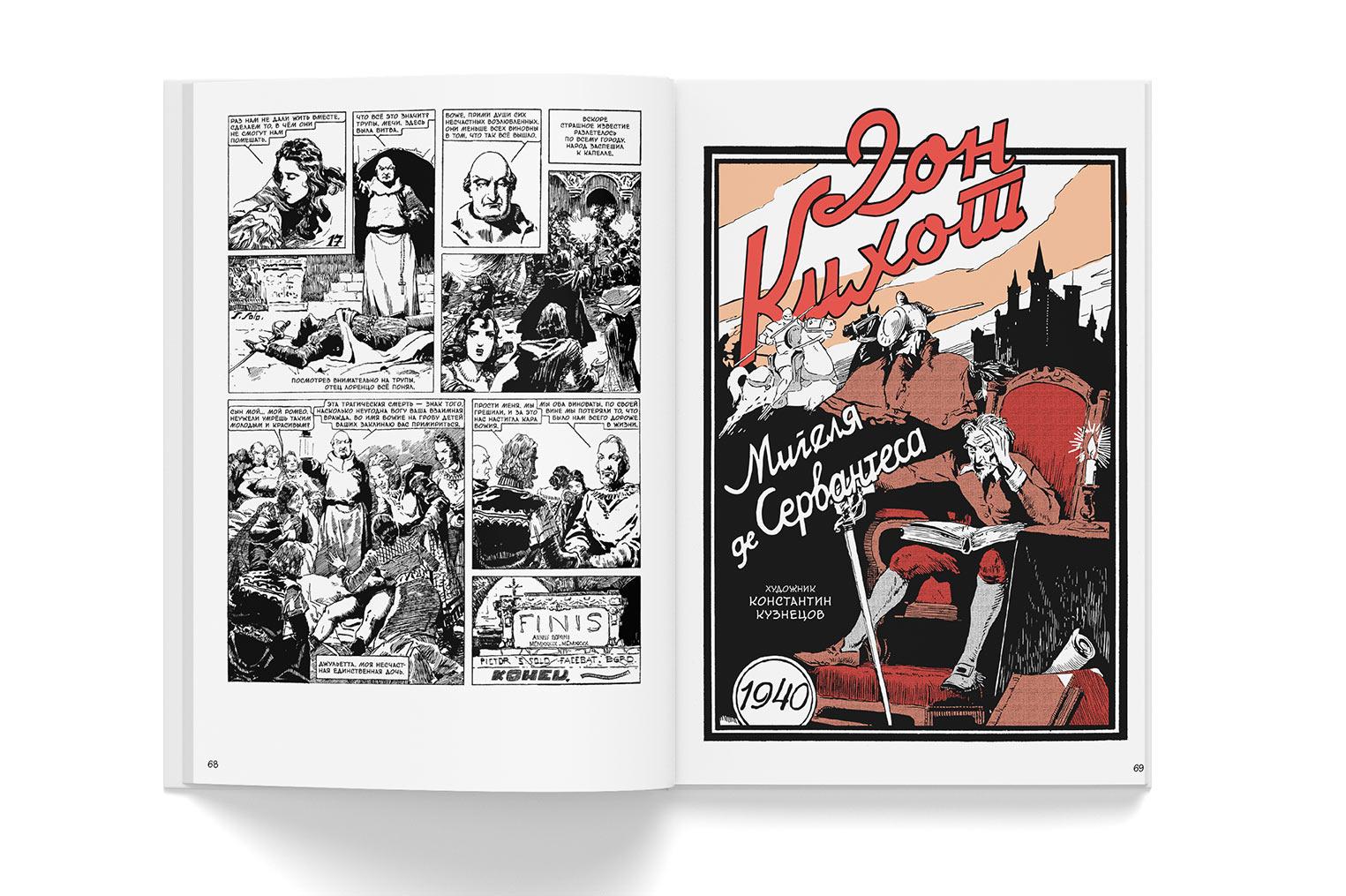

Константин Кузнецов в 1940-м перенес в формат комикса «Дона Кихота» Сервантеса, историю о последнем романтике. Или о поехавшем головой пенсионере. Очень добротная адаптация, в которой отлично раскрывается Рыцарь Печального Образа как персонаж - он поглощает своим безумием не только наивного Санчо, но и, кажется, читателей, сверкая глазами и выдавая яркие эмоции. При этом нелепо падая в дорожную пыль при каждой новой «встрече с реальностью», как дергающаяся лягушка в лязгающих доспехах. Если чуть выше, с Соловьёва, «Айвенго» - это и апофеоз рыцарского романа, и новый способ его прочтения/визуализации, то у Кузнецова это финал жанра и кризис веры в его устои. При этом «Дон Кихот» оказывается максимально созвучен настроению эпохи и всего того, что пришлось пережить русской эмиграции: крестьяне бьют палками благородного дона, смеясь над ним во всё горло и считая сумасшедшим. Вечная классика впитала дух времени.

Всего одна работа Алексея Борисовича Ранхнера в сборнике - зато сам «Граф Монте-Кристо» Дюма. Произведение большое, его и в формате полнометражного фильма не у всех получалось сделать, а Ранхнер уместил историю предательства и мести в небольшой комикс, предельно компактный, наполненный действием. Кажется, тут нет ни одного лишнего кадра. Насладиться историей Эдмона Дантеса сполна я всё же порекомендую с помощью книжного первоисточника, эта же версия вполне подойдёт в качестве ознакомительной. Рисунок Ранхнера кажется несколько торопливым, он не так внимателен к деталям, как его коллеги, фоном у него чаще выступают густые тени, добавляющие, безусловно, драматического напряжения. Как адаптация, комикс для быстрого чтения - хорошо, даже по нынешним меркам вариаций на тему классики.

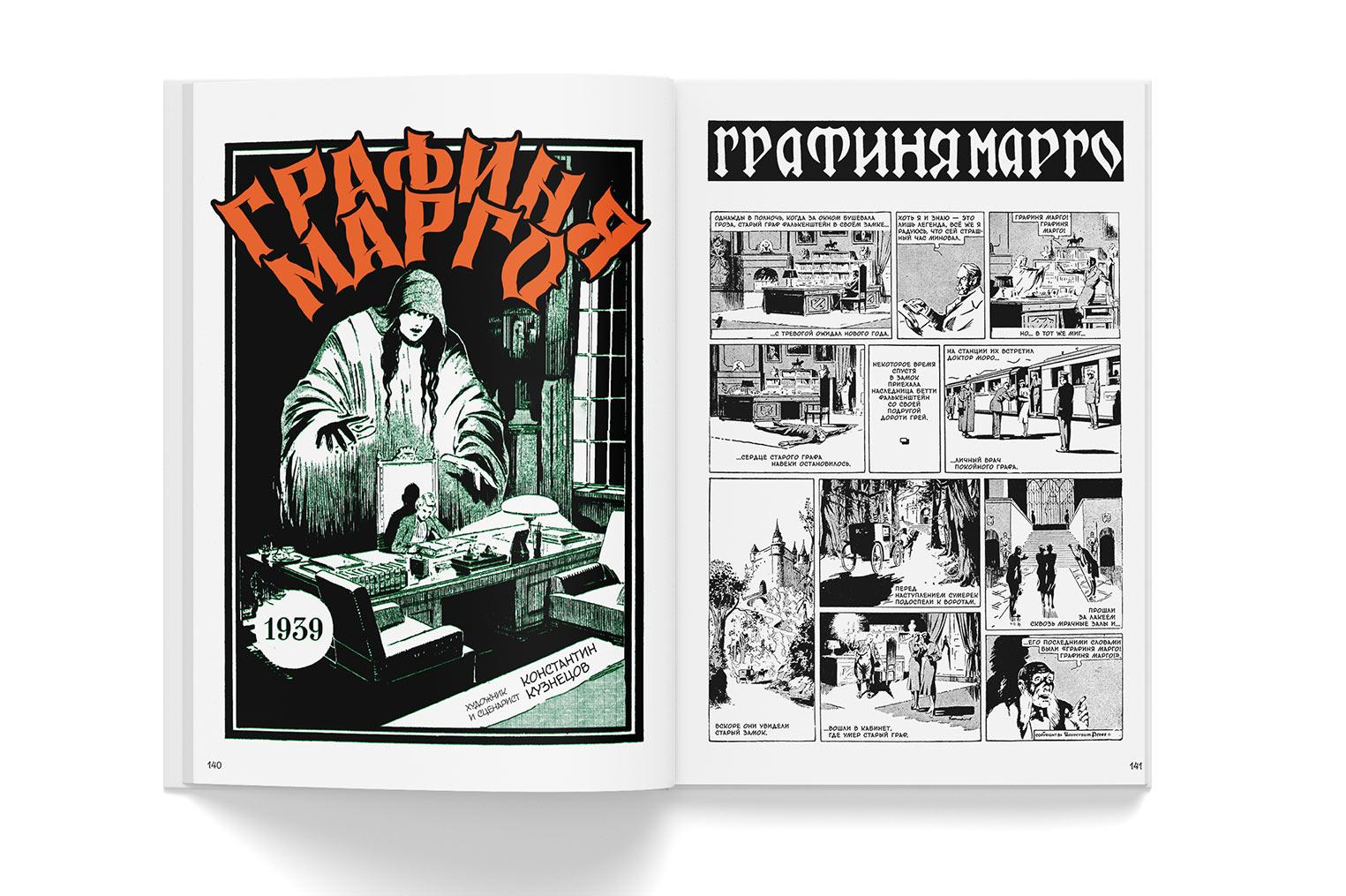

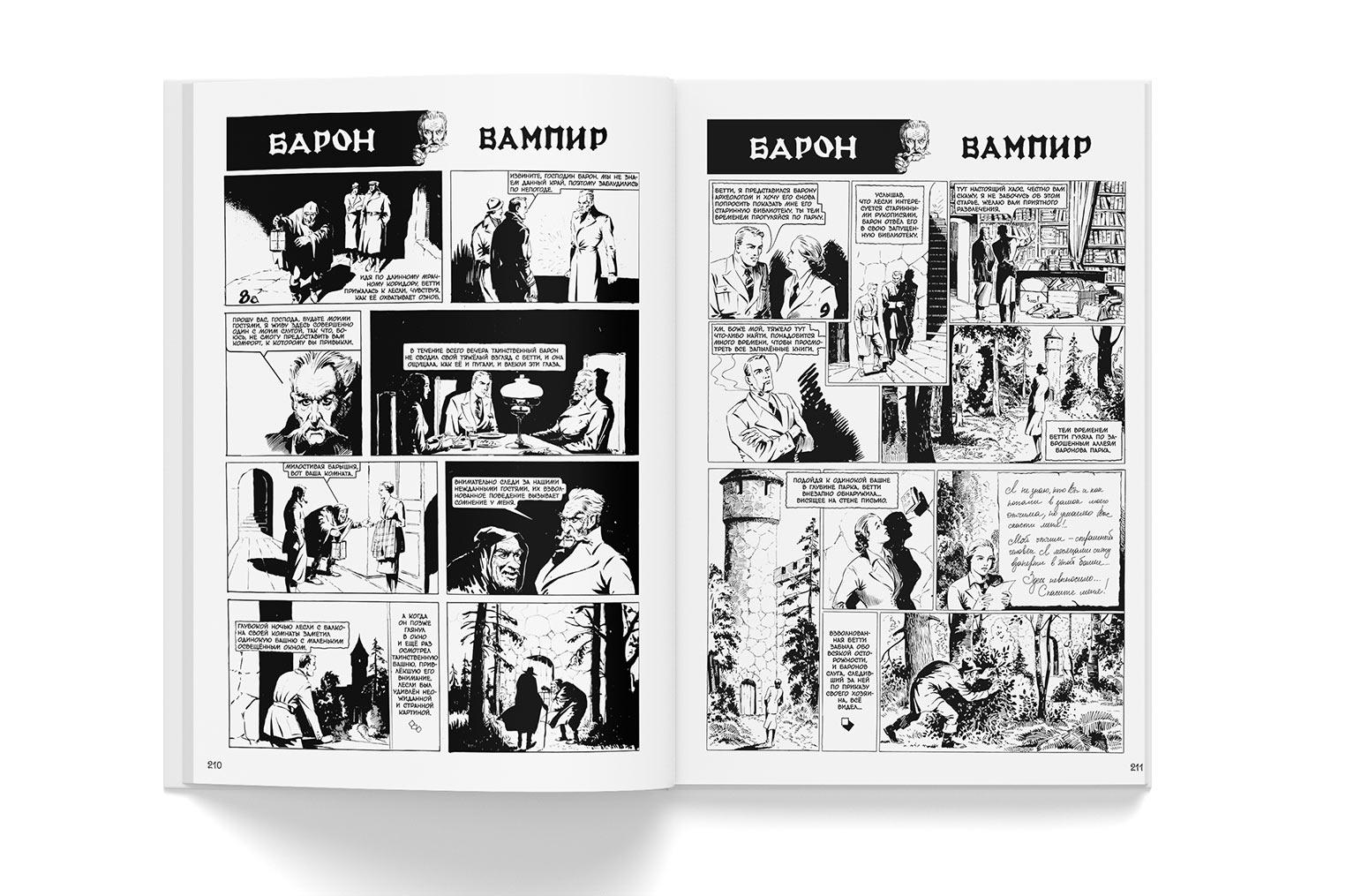

Переходим к моим персональным фаворитам сборника. «Графиня Марго», «Барон вампир» и «Метка смерти», оригинальные произведения Кузнецова. Приготовьтесь, тут вас ждёт концентрат pulp fiction тех лет, выжимка из авантюрных, детективных и готических романов и фильмов. Собственно, даже по названиям этих комиксов и по именам некоторых персонажей становится понятно, что автор «стоял на плечах великих». «Графиня Марго» - это точно «Королева Марго» Дюма, «Барон вампир» отсылает к графу Дракуле, в словосочетании «Метка смерти» (а уж в содержании и подавно) звучит что-то «Конан-Дойловское». Одного из персонажей, кстати, зовут доктор Моро, и это прямо спойлер, да и фамилия Фалькенштейн тоже о ком-то напоминает. Носит эту фамилию молодая графиня Бетти, приехавшая в родовой замок, чтобы принять наследство умершего графа. Мрачная каменная громада помнит рыцарей и феодалов, и, конечно же, местные стены хранят множество тайн и легенд, каждая из них леденит кровь не хуже морозной вьюги. Семейные проклятия можно списать на суеверия и дела давно минувших дней, которые не касаются ныне живущих, но как быть с жутким призраком молодой девушки, бродящем по комнатам замка? Бетти срочно нужна помощь в лице репортера лондонской газеты «Таймс» Лесли Грея, который откликается на её просьбу приехать и начинает расследование. Критики и ценители комиксов часто отмечали тот факт, что такой культовый персонаж как Тинтин всё никак не взрослеет. Так вот, можете сказать всем, что он повзрослел, Лесли на него очень похож. И занимается примерно тем же, влипая в передряги и демонстрируя талант сыщика. Впрочем, он в целом архетипичный персонаж, его не только с Тинтином можно сравнить, но и с целой толпой подобных героев «развлекательного чтива». Элемент мистики (скорее, заигрывание с ней) делает его близким соратником того же Дилана Дога. Сам сюжет комикса тоже архетипичен, но в этом и заключается всё его крутизна: всё то, что сформировало пласт развлекательной и дешёвой литературы, проявлено здесь в чистом виде. Призраки. Загадки. Детектив. Невероятные спасения главных героев. Переплетения прошлого и настоящего. Погони. Драки. Да один только замок с его секретными комнатами, в которых можно замуровывать неугодных людей, и дрожащими на стенах тенями от капающих воском свечей, легко засасывает в свою промозглую атмосферу. Есть ощущение, что Кузнецов задумал поместить в комикс вообще всё, что тогда вызывало интерес у массовой публики, отчего история стала очень плотной, концентрированной, и при этом непредсказуемой, ведь она часто меняет свою структуру, бросаясь из одного жанрового канона в другой.

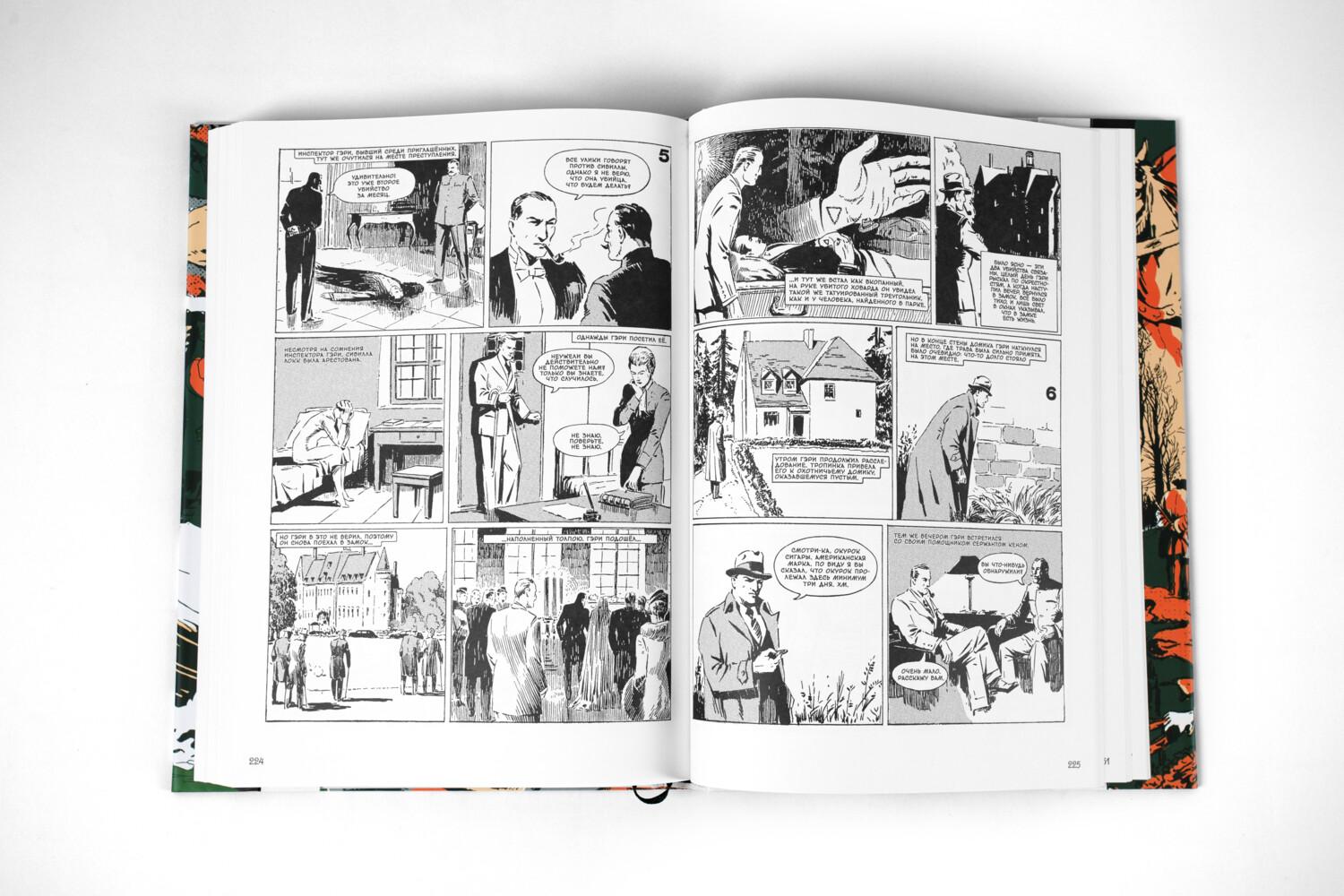

В «Бароне вампире» Лесли и Бетти попадают в ещё один европейский замок, в гости к нелюдимому барону (и прислуживающему ему горбуну), про которого ходят зловещие слухи. В основе сюжета - опять тайна из прошлого, уходящая корнями во времена Крестовых походов. У двух наследников знатных родов должны быть две половинки документа, рассказывающего о том, где спрятан клад. И вот уже зловещий барон склоняется над спящей девой (что выглядит прямой киноотсылкой на «Носферату»), и читатель замирает в ожидании того, когда свернут клыки и польётся кровь... Но Кузнецов всё же более рационален и выгоняет мистику за пределы комикса, поэтому у него барон промышляет гипнозом. А Лесли крадётся по ночной округе, пытаясь выяснить, что скрывается в домике на другом берегу реки. Даже по нынешним меркам эти истории увлекают, заставляют читать их запоем, при этом постоянно вызывая мысль «Где-то я это неоднократно видел… ну и ладно, что там будет дальше?». А вот «Знак смерти» обходится без вампиров, баронов и замков, хотя аристократические собрания тут тоже имеют место быть. Именно на одном из них в закрытой комнате раздаётся выстрел и присутствующая внутри женщина, несмотря на истеричные крики «Это не я!», едет в тюрьму. Инспектор Грэм берётся за расследование этого преступления точно также, как он заинтересован в раскрытии ещё одного убийства, случившегося чуть ранее. Надо отметить, что Гэри следователь опытный и всё делает правильно, но раскрытию его дедуктивных способностей мешает сам Кузнецов, который во втором акте истории убирает детективную составляющую и превращает сюжет в горькую исповедь о сложном жизненном пути, алчности и мести. Действие переносится в Калифорнию, и если вам интересны времена Золотой Лихорадки, то увиденное не оставит вас равнодушным. Что-то из Джека Лондона, что-то из О’Генри, что-то из журнальных статей, рассказывавших однотипные истории о разорившихся дворянах.

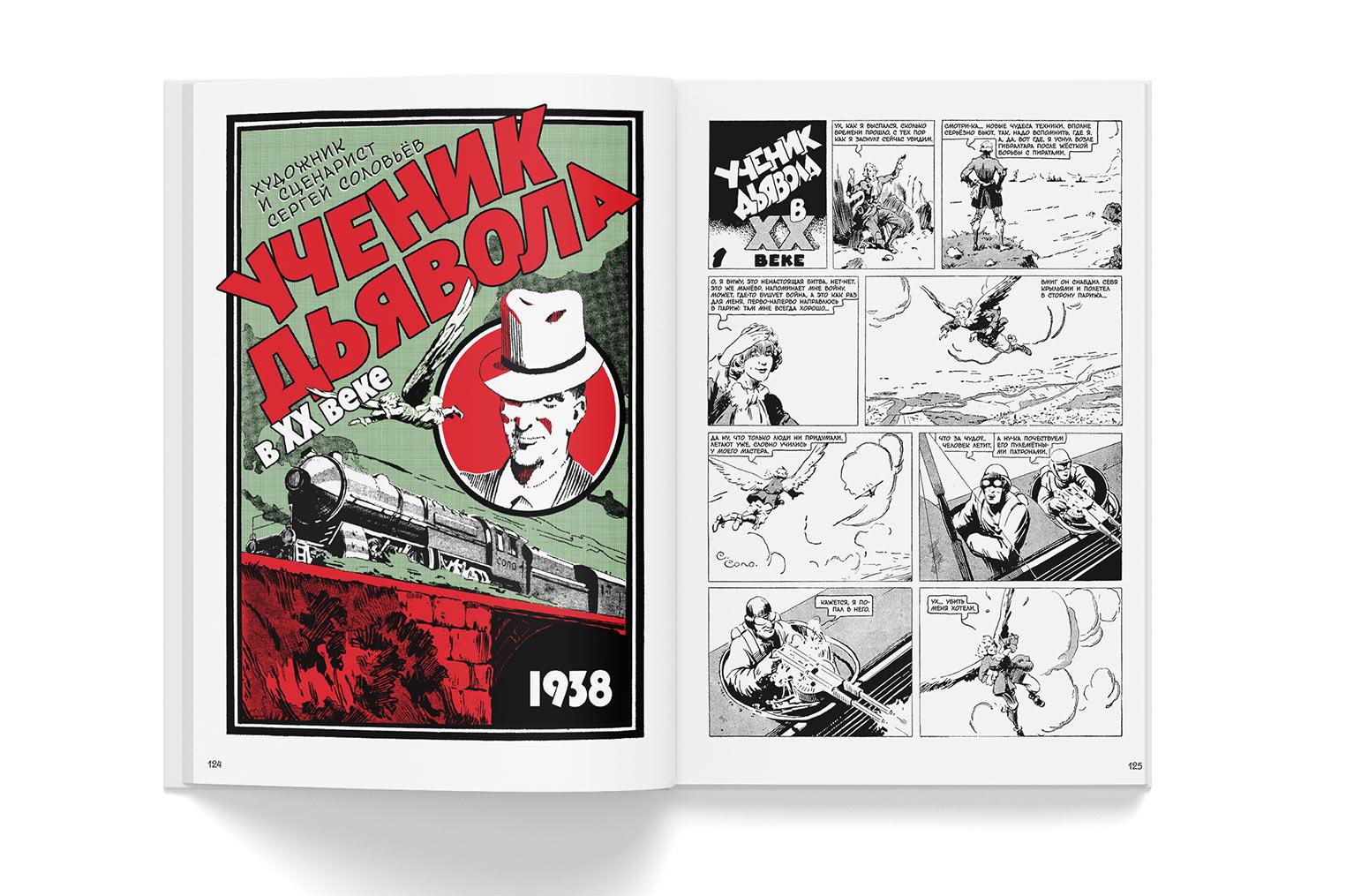

Во втором томе был опубликован комикс «Ученик дьявола» Соловьёва, у которого, как оказалось, есть продолжение. Главный герой Ерко пробудился от длительного сна в мире, ещё не отошедшем от Первой Мировой (но уже готовящемся ко Второй Мировой). Другой на месте Ерко был бы обескуражен современной громыхающей техникой, танками, пулемётами и самолётами, но ученик дьявола демонстрирует всевластие над материей и разумом, обращаясь со всем этим как шкодливый школьник, дорвавшийся до ящика с новыми игрушками. Наигравшись с истребителем в небе над Парижем и обратившись светским господином, Ерко в итоге переносится в Китай, где бесчинствуют вооружённые банды, чьи главари уверены в собственной вседозволенности и непобедимости. В 1938-м, в год издания комикса, Азия воспринималась в Европе как экзотическая территория, о ней знали мало, но азиатами, на всякий случай, предпочитали пугать людей. Белый господин Ерко наказывает злых и алчных, помогая обездоленным, вот извечная тема европейской повестки, которую данный комикс отрабатывает во всю мощь, ставя во главе истории образ вроде бы антигероя, но обаятельного и, в итоге, справедливого. Ну а дьявол у него в учителях… бывает, связь протагониста с тёмными силами частенько прослеживается в развлекательно-приключенческой литературе.

Записываясь в продолжатели традиций, издатели добавляют в каждый сборник главы собственного комикса «К3», в котором рассказывают о самих художниках и о том, как «Русский комикс королевства Югославии» создавался. Историческая часть переносит нас в конец лета-начало осени 1939-года, когда русские комиксы в фаворе у публики: о них кричат афиши, они спасают югославские кинотеатры, их переиздают во Франции и Турции, имена из создателей заучивают поклонники. Белград представлен уютным местом, в котором сбываются все мечты… но в Европе уже раздаются первые залпы надвигающейся войны. Константин Кузнецов говорит своей жене шаблонную фразу «Хуже уже не будет», не догадываясь, насколько он неправ. В современной части «К3» главный редактор «Чёрной сотни» Дмитрий Бастраков отправляется в Белград на поиски старых журналов и газет, где печатались комиксы русских авторов. Помимо очередной оды в стиле «Белград, я люблю тебя!» (трудно не полюбить, на самом деле), нам показывают почти что мистическую историю обретения одной из оригинальных страниц «Графини Марго», будто намекая на то, что без высших сил тут точно не обошлось и без их участия русский комикс королевства Югославия не вернулся бы на Родину. Кто знает…

Издатели называют эти комиксы «национальным достоянием» и тут как раз тот случай, когда громкие фразы не хочется оспаривать. Это действительно достояние, действительно страница нашей истории, о которой большинство никогда бы не услышало, если бы не кропотливая работа команды энтузиастов. Которые, надо заметить, будоражат воображение читателя уже будущими анонсами, рассказывая о планах по изданию сборника супергероики (!) и комиксов с восточными мотивами. Что касается этого тома: заметна огромная работа по реставрации исходников, по редактуре. Был разработан новый шрифт, максимально соответствующий оригинальному леттерингу. И всё это на белоснежной, плотной бумаге, в твёрдом переплёте с суперобложкой, в формате 215х300мм. Помимо комиксов, в третий том входит предисловие, биографии авторов представленных работ, короткие заметки о первом и втором томе, список спонсоров проекта и призыв стать спутником «Чёрной сотни». 280 страниц, тканевая закладка-ляссе, тираж 2000 экземпляров. Знаете, мне очень по душе тихий и правильный слоган этой серии – Русский комикс вернулся домой. Так и должно быть.